こんにちは。BeBRAVE.Sビーブレイブエスの明正明美(みょうしょうあけみ)です。

初秋を感じることもないままに秋が深まっていくようですね⋯朝や夜は寒いくらいなので、晩秋のような気分になり、時間感覚がおかしくなります。

さて、秋は〇〇の秋という言葉にあるように、さまざまな活動に適している季節ですが、私は芸術・アート関係のイベントによく出向きます。

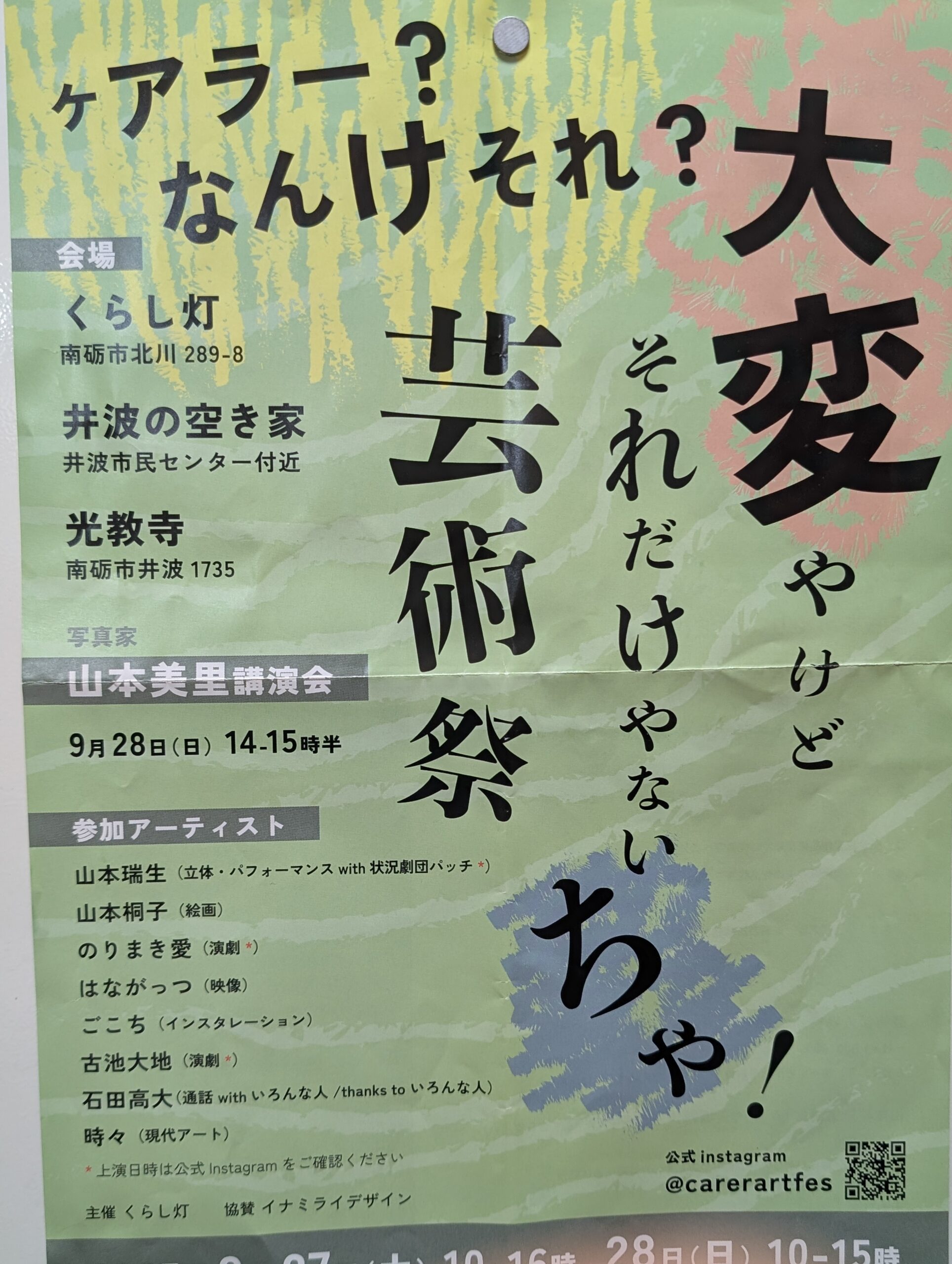

先週の土曜日は富山県南砺市井波のケアラーフェス「ケアラーによる芸術祭、ケアラーズフェス」に行ってきました。正式名称は別にあるんですが(笑)、チラシは、「ケアラー?なんけそれ?大変やけど、それだけやないちゃ!芸術祭」となっています。えーと、とにかくですね、医療的ケアの必要なお子さんのお母さんや、介護の仕事をしている人など、なんらかの「ケア」に携わる人たちの表現、絵画・演劇・映像・現代アートなどを観てきました。

https://www.instagram.com/carerartfes?igsh=MWkxcjE3cHBiYnc3bw==

この芸術祭では、「ケア」「ケアラー」を特に定義していません。

介護保険制度が導入されて25年経過し、「ケア」という言葉が日常的に使われるようになっています。介護保険制度で必須となっているのがケアマネジャー(介護支援専門員が正式名称)で、彼らが作る介護の計画書がケアプランというせいか、ケア=介護というイメージが強いのですが、育児介護休業法(雇用されている労働者を対象とした法律)では介護休業は高齢者に特定していません。

つまり、定義はあれども法律ごとに異なっており、また、各自がいろんな文脈でケアという言葉を使っているのです。

スキンケア、ヘアケアという言葉なら私は中学生のころから知っています。

ケアラーについては、「ヤングケアラー」のほうが先に広まったのではないかと思います。AIさんはヤングケアラーを以下のように説明しています。

本来大人である家族が担うべき家事や介護、見守りなどの日常的な世話を、子どもや若者が過度に行っている状態を指します。本来必要とされる「子どもらしさ」のための時間や、進学・就職のための時間を奪われたり、過度な身体的・精神的負担がかかったりすることがあり、子ども自身の健やかな成長を妨げる要因となることがあります。

ケアについて議論しているときりがないので、ケアラーフェスのことを話します!

古池大地さんのひとり芝居が圧巻でした!父子家庭の(成人した)息子が認知症が進行した父親の介護を担うストーリーですが、介護の美化が許されないような迫力でした。絆に象徴される家族のつながりなども冷めた目で嗤うしかないような、よくこんなストーリー考えたな⋯と、介護にほぼ無縁の私などは戦慄しました。

家事が含まれるのですから、育児はもちろんケアになります。子育て中の親御さんはみなケアラーになります。というと、夫は断じてケアラーではない💢とかの反論も来そうですが⋯

この芸術祭の少し前に、文春womanという雑誌がケアを取り上げていました。

そこではケアという言葉、とりわけセルフケアが否定的に捉えられていました。

翻訳家の村井理子さんが義父母の介護について話しており、無償でやったこの介護をお金にしてやりたいとの思いで本を書いて出版したとの話に、共通とは言えないが、底辺でケアラーフェスとつながるものを感じました。

ケアと表現。意外な組み合わせのような、それでいて当然のような⋯

子育てについてのブログを書いたり、インスタグラムなどに写真を投稿したり、SNSで発信されている方もいるかと思いますが、日々のいろんな思いを、もっと別の形で昇華させてみると(詩や小説、戯曲、音歌や曲、ダンス、絵などの創作など)、新しい自分を発見したり、そういった活動を通して新しい出会いがあるかもしれません。

ケアについてはまた別のところで書きたいと思います。

気温差の大きい季節です。夏の疲れも出てきます。お体を大事になさって下さい。