こんにちは。BeBRAVE.Sビーブレイブエスの明正明美(みょうしょうあけみ)です。

11月というのに汗ばむ陽気でなんだか調子が狂いますね…ゆるやかに季節が移り行く日本のお馴染みの四季を感じることができないせいか、時間の感覚がおかしく、時差ボケのような感覚に包まれています…

気持ちを切り替えていきます!

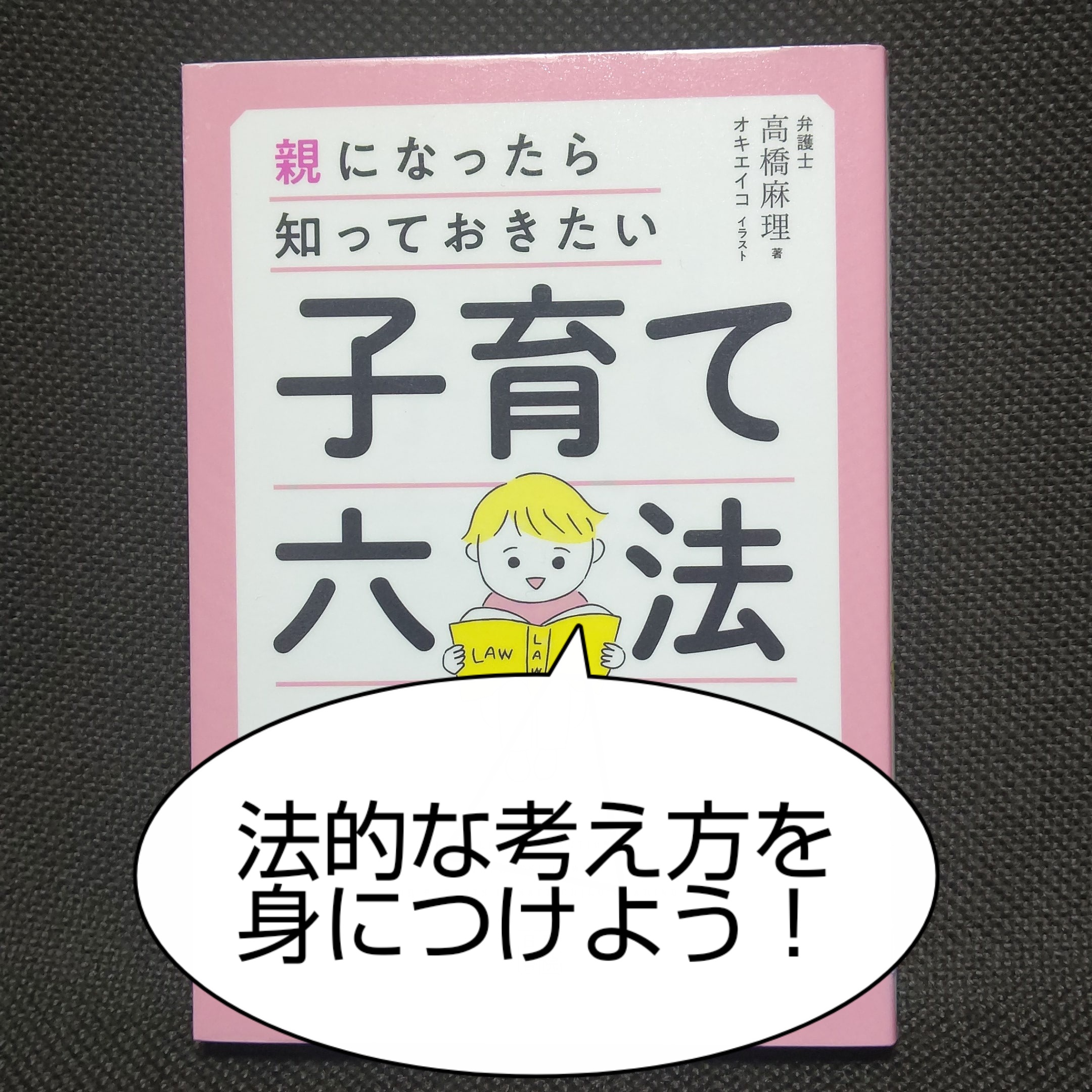

今日は子育てに関する法律についての本をご紹介します。

著者は女性弁護士で元検察官。子どもが3歳の時に離婚してひとりで子育てをしている高橋麻理さんです。

妊娠中から乳児期、幼児期、小中学校の時期の子どものトラブルについて、Q&A様式で書かれており、ピンポイントで解答を示し、詳細の説明があります。

トラブルに対応する法律がちゃんと書かれているので、法的にどうなのかということがちゃんとわかるのが心強いのですが、なんといっても一番の特徴は、「法的な考え方を身に着ける」練習ができることです。

子どものトラブルに関して親はつい感情的になってしまいます。相手のあることであれば相手も感情的になり、お互いに深い傷が残ります。人生にトラブルはつきものです。避けて通ることはできません。うまく対処する、これしかないのです。そのための考え方のポイントが最初にでています。

1 いろんな立場、いろんな考え方の人がいることを前提に、ひとりひとりが個人として尊重されるにはどうしたらいいかを考えなければならない。

2 人との間にトラブルが起きたときは、「事実」を正確に把握しなければならない。

3「事実」が自分の偏った見方に基きゆがんでいないか多面的に分析する。

4 「事実」をもとに自分の意見を形成する。

5 自分の意見をわかりやすく正確に伝える。

6 自分の意見を伝えるにあたっては、他人はそれに対しどう考えるか、どんな反論があるかを考慮する。

どうでしょうか。いかにも弁護士らしいですね。

「事実」を正確に把握するということは、法廷では厳格に行われることですが、法定以外つまり私たちの日常生活においてはほとんどないことです。私たちが目にしたり耳にしたりするのはどれもこれも伝聞情報ばかりです。メディアにしろ、身近な人の話にしろ、伝聞情報というのは「事実」とは異なるバイアスのかかったものであったり、取捨選択されたものであったり、ときに、でたらめであったりします。

家族でも知人友人でも、なにかの話を聞いた時に、ためしに「どこで見たの?誰に聞いたの?」と聞くと、たいていの場合、また聞きです。また、自分自身が「事実」と思い込んでいることでも、改めて人から「どこで見たの?だれから聞いたの?どうしてそう思うの?」と聞かれると、決めつけや偏見であることが多いものです。

そして自分の意見をわかりやすく伝えるというのは、誰もが訓練したことのないスキルです。少なくとも日本の学校教育でも職業教育でもこのスキルを取り上げることはほとんどありません。

「6自分の意見に対する反論などを考える」は法廷で一期一会の争いをする弁護士にとっては必須のスキルですが、私たちの人生においてもそれは同じです。あのときうまく言えなかったし、今度は…と思っても状況は常に変わります。今頃言っても遅い…ということも。私たち人間は動植物のように本能で時を知る能力を失ってしまっているのです…

この本のQ&Aの気になるところを読みながら、自分ならどう考えるか、どう動くか、あのお母さんなら、あの先生ならそれに対してなんというか、なんと反論するか…と想像しながら読んでみてくださいね。

法的な考え方=リーガルマインドは他人だけでなく、自分と向き合うにときにも使えるスキルですよ。

それではBeBRAVE!